« Shining » sorti en librairie en 1977, le premier gros succès littéraire de Stephen King, sera adapté au cinéma par Stanley Kubrick 3 ans plus tard. Et si « Shining » est à présent associé à ces 2 grands noms, leurs différences respectives sont frappantes. Stephen King étant un écrivain célébrant dans ses livres la culture populaire américaine et Stanley Kubrick un réalisateur autodidacte s’inscrivant dans la culture classique européenne. Cette disparité entre les 2 hommes se faisant encore plus explicite lorsque l’auteur expliquera publiquement pourquoi il n’a pas aimé l’adaptation de Kubrick.

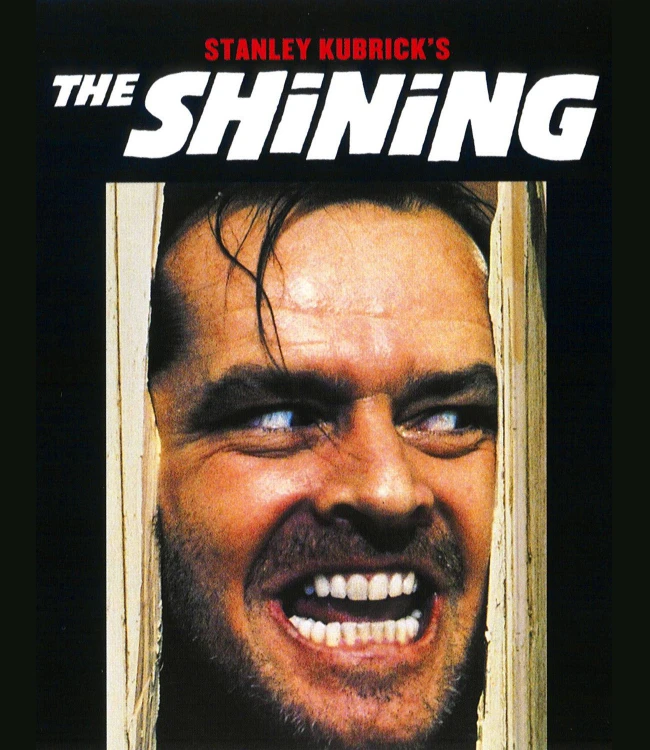

Mais rappelons tout d’abord le synopsis du film. Jack Torrance, un écrivain en panne d’inspiration est engagé comme gardien d’un hôtel « Overlook » isolé sur une montagne du Colorado et s’y installe pour l’hiver avec son épouse Wendy et leur jeune fils Danny. Ce dernier possédant le shining, un don de médium qui lui permet de rentrer en relation avec le passé de l’hôtel qui finira par libérer des forces maléfiques.

Stephen King reprochera au scénario du film de trahir l’esprit du livre. Son best-seller abordant la désintégration de la famille ainsi que les problèmes d’alcool de Jack, ce qui sera occulté par Kubrick. De plus, dans le roman, l’hôtel transformera Jack, un homme en quête de rédemption, jusqu’à le rendre fou. Alors que dans le film, des signes de sa névrose étaient déjà visibles dès les premières scènes. La folie était déjà en germe dans son esprit et l’on comprend que, quel que soit le déroulement narratif, Jack ne pouvait échapper à son sort. Ici, le fantastique semblant être un prétexte à son dérèglement psychologique.

Stephen King lui reprochera aussi d’avoir dépeint son épouse Wendy en femme hystérique et d’être antiféministe. Je le cite : « le livre est chaud, le film est froid, le livre finit en flamme, le film finit dans la glace. Et il est misogyne ». Cette dernière remarque surprenante laissant à penser que King est aussi moderne et consensuel que Kubrick est éloigné des idées dominantes et a une vision artistique plus intemporelle.

Mais pour autant faut-il croire Stephen King lorsqu’il affirme que Stanley Kubrick a trahi l’esprit du livre quand de son propre aveu, il avouera que l’interprétation d’une œuvre est une trahison ? Et ne faudrait-il pas alors chercher plutôt les causes de sa réaction dans leur référence culturelle si distincte. Les bons sentiments populaires et la croyance au libre arbitre de l’un s’opposant au déterminisme philosophique de l’autre.

Stephen King a toujours été irrité par les critiques le cataloguant comme un écrivain de genre (horreur), ce qui paradoxalement ne l’empêche pas de reprocher au réalisateur d’explorer dans son film la folie au lieu de vouloir faire peur comme les canons des films d’épouvante l’exigeraient. Et cette approche délibérée ainsi que le pessimisme naturel de Kubrick sur la nature humaine (on pense à Jack méprisant sa femme et peu amène avec son fils) sont certainement les points qui agacèrent le plus notre écrivain. Ce dernier le blâmant de n’avoir eu aucune émotion pour la famille Torrance et d’avoir été insensible. Une froideur que l’aspect esthétique du film aura, il est vrai, mis en exergue.

On sait qu’ils se sont parlés une fois au téléphone. Stephen King en plaisantera sans qu’on sache toutefois, ce qu’ils se sont réellement dit. A contrario, Kubrick n’a jamais rien dit sur ces constantes remarques. Il est à signaler que l’auteur finira par produire et superviser la réalisation d’une minisérie : Shining les couloirs de la peur. Une adaptation qui sera loin d’atteindre le niveau de la version cinématographique.

Car si son roman a d’indéniables qualités (tout son talent de conteur se déployant au fil de la longue dégradation mentale de Jack), Stanley Kubrick en aura fait quant à lui une œuvre indépassable par son aspect esthétique éblouissant qui comportera en outre de nombreuses grilles de lecture. Comme la scène finale où Jack parti à la poursuite de son fils dans le labyrinthe finira par mourir geler. Un labyrinthe qui symbolise à l’évidence sa propre perdition dans les arcanes de son cerveau.

Le film ne cessera d’impressionner jusqu’à presque faire oublier, fort injustement d’ailleurs, le livre. Et il est encore aujourd’hui le film qu’on cite le plus avec « rose marie baby » et « l’exorciste » lorsqu’on dresse la liste des œuvres qui auront marqué l’histoire du cinéma d’épouvante.

Autres livres de Stephen King conseillés :

Carrie

Christine

Ça

Misery

Différentes saisons

Autres films de Stanley Kubrick conseillés :

Toute sa filmographie